Se reproduire est souvent présenté comme l’objectif ultime de la Vie. Il s’agit d’une projection biaisée1 de notre condition d'espèce dont la pérennité repose sur la reproduction sexuée. La proposition est dans tous les cas douteuse puisque la reproduction n’est qu’un rouage d’une machine générale visant la stabilité du système, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce.

La reproduction sexuée n’est qu’une solution parmi d’autres. Nous avons décrit précédemment le mécanisme de fission binaire chez les bactéries mais la boite a outils de la Vie inclut aussi les mécanismes mis en oeuvres par les virus lorsqu’ils prennent contrôle d'hôtes pour se multiplier, le bourgeonnement chez les levures ou les hydres, ou encore la fragmentation ou la parthénogenèse. La liste n’est pas exhaustive et les solutions ne sont pas mutuellement exclusives. Certaines plantes, certains insectes et autres invertébrés, des reptiles, des amphibiens et des poissons, et même quelques rares cas d’oiseaux, peuvent alterner entre reproduction sexuée et parthénogenèse. La solution retenue comme la “meilleure” des options, semble dépendre de facteurs environnementaux.

Les machines à produire de nouveaux organismes sont donc diverses, mais toutes consistent à encoder de l’information, notamment sous formes de gènes, et à les interpréter pour re-produire un organisme. Il ne faut pas perdre de vue que ces mécanismes, issus de millions d'années d’évolution, n’existent que pour une raison simple : tous les organismes meurent. On peut voir dans la naissance d’un nouvel organisme le point de départ du cycle de la Vie, mais elle n’en est pas la cause. La mort est la cause, la naissance est une conséquence.

Cette perspective Darwiniste nous ramène à Wiener et sa citation “l'organisme s'oppose au chaos, à la désintégration, à la mort”. Weiner établit un parallèle entre les enzymes qui permettent la Vie par l’expression des gènes, et le démon de Maxwell2 qui isolerait les particules dans un système fermé, conduisant ainsi à une réduction de l’entropie et contredisant la deuxième loi de la thermodynamique.

Wiener réfute la possibilité du démon de Maxwell en invitant le lecteur à prendre en compte le système plus large, incluant le démon au système. Selon lui la stabilité du système n’est qu’une illusion temporaire car le démon lui-même, par son traitement de l’information sur l’état des particules qu’il doit isoler (processus que ne peut être énergétiquement neutre), finira par accumuler de l'énergie et à être en mouvement. Il finira donc par contribuer à l’augmentation de l’entropie du système.

Il compare le mouvement du démon au vertige dont est pris le monad de Leibniz lorsque ses perceptions sont altérées après avoir reçu trop d'informations. La stabilité temporaire du système ne dépend finalement que de l’efficience du démon, c'est-à-dire à sa capacité à traiter l’information en limitant le transfert d’énergie.

Si les étapes de la démonstration ne sont pas tout à fait triviales, la conclusion est compréhensible de tous : l'état stable de l’organisme est la mort. Et une fois que l'organisme n’est plus animé par la vie, le processus de décomposition commence. Le train de la Nature peut être ralenti mais il ne s’écarte jamais des rails conduisant au chaos.

La cybernétique nous explique que la reproduction n’est pas une fin mais le meilleur moyen de résister à l’explosion d’un système, l'espèce, compte tenu de la fiabilité modérée de son véhicule, l’organisme. La vue d’ensemble laisserait penser qu’aucun des mécanismes de re-production n’est nécessaire et suffisant puisque tant d’options sont disponibles pour perpétuer la Vie et que ces options sont parfois combinées. Pourtant si l’on s'intéresse aux sous-systèmes, à chaque espèce, on s'aperçoit qu’une machine re-productive spécifique est souvent strictement nécessaire.

Ainsi, chez tous les mammifères à part l’homme - et nous développerons cette exception par ailleurs- le sous-système disparaît au bout d’une génération si le processus de reproduction sexuée s'interrompt. Nous avons ici un exemple de dépendance système-machine qui s’est mise en place au cours de l’évolution sans retour en arrière possible. Ceci peut servir d’avertissement faisant écho à ce que nous subissons de façon inconsciente dans nos quotidiens. Mais l’Homme a aussi su tirer parti de cette dépendance de façon parfaitement consciente.

Aujourd’hui l’un des programmes les plus ambitieux de lutte contre la malaria repose sur la Technique des Insectes Stériles3 (SIT en anglais) ayant fait ses preuves dans le domaine agricole par le passé. Cette méthode consiste à relâcher en grand nombre des insectes mâles génétiquement modifiés pour être stériles. Les femelles ne pouvant dissocier les mâles fertiles des mâles stériles, elles s’accouplent indistinctement avec les deux types. Or il n’y a qu'un nombre fini d’accouplements possibles dans la courte vie d’un moustiques (une génération ne dure que quelques jours). Ainsi la présence des mâles stériles diminue la probabilité qu’un accouplement conduise à une fertilisation et permet d’anéantir très rapidement une population entière de moustiques.

De prime abord, la reproduction sexuée ne semble guère présenter d’avantages. Comment imaginer qu’un processus impliquant deux individus plutôt qu’un constitue une optimisation du processus machinique? Rappelons la définition donnée plus haut: le processus machinique, quel qu’il soit, canalise de l’énergie pour fournir une résistance à l'augmentation de l’entropie. La reproduction sexuée soulève une question majeure: si l’objectif est la stabilité du système et que le processus est la reproduction sexuée, la déperdition d’énergie semble énorme car deux individus de sexes opposés doivent se mouvoir pour se retrouver physiquement à un endroit et à un moment précis où la fécondation est possible, et l’acte d’accouplement lui-même implique une dépense d’énergie. Il faut aussi tenir compte du coût métabolique (indirect) de la progéniture. Des travaux récents montrent que les mammifères paient les coûts de reproduction les plus élevés (hors lactation), environ 90 % de ces coûts étant indirects. Les ectothermes (amphibiens, reptiles, poissons, etc.) dépensent globalement moins d’énergie pour la reproduction, et parmi eux, les ectothermes vivipares supportent des coûts indirects plus élevés que les ovipares.

Que la reproduction sexuée s’impose comme mécanisme de perpétuation des formes de vie les plus complexes suggère que ses avantages l’emportent sur son coût énergétique plus élevé dans ces organismes. Cela suppose notamment que la résistance à l'entropie qui en résulte est supérieure à la résistance fournie par la fission, la fragmentation ou la parthénogenèse, indépendamment de la déperdition d’énergie.

Pour expliquer cet apparent paradoxe, il faut revenir à ce que nous avons décrit précédemment dans la Nature du Désordre sur les mutations et injections que subit constamment le code génétique dans tout type d’organisme. Le taux de mutation optimal n’est pas nul en raison du coût énergétique des mécanismes naturels de réduction des mutations, que ce soit via des enzymes de réparation ou en réduisant la vitesse de réplication de l’ADN. Dans ce contexte, la reproduction sexuée se révèle comme une solution très efficace pour réduire la probabilité qu'une mutation ne soit transmise à la génération suivante à moins qu'elle n'apporte des avantages déterminants.

Mais il faut aussi prendre en compte l’autre implication de cette méthode comme avertissement à toute personne en quête de déterminisme absolu : la reproduction sexuée n’est pas seulement un outil pour freiner les mutations, elle garantit également un minimum de diversité génétique puisque chaque parent ne fournit que la moitié de ses propres chromosomes, a priori sélectionnés au hasard.

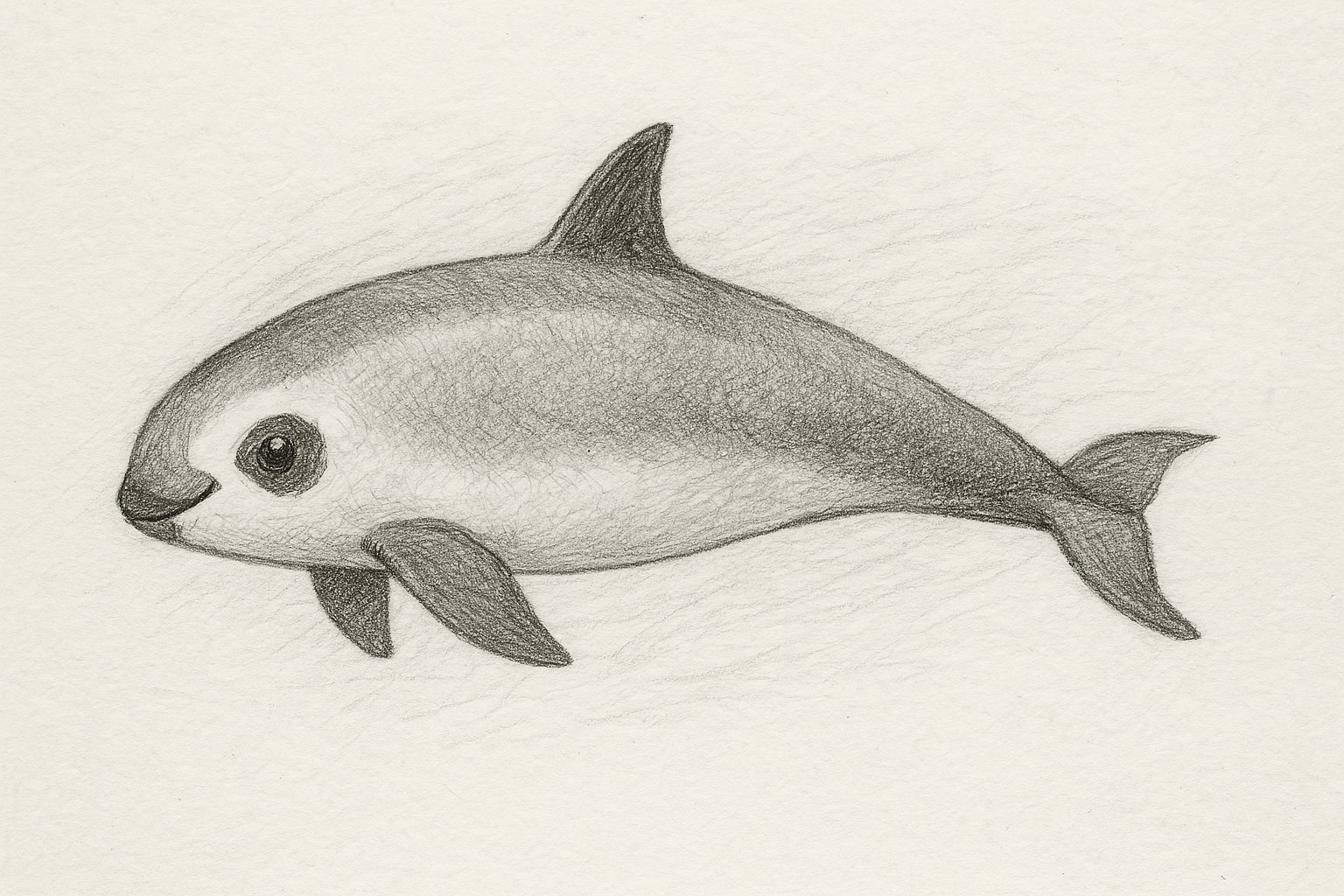

La consanguinité est généralement associée à des problèmes de développement physiques ou cognitifs et très rares sont les espèces survivant dans des conditions de concentration génétique extrême. L’exemple le plus souvent cité est celui de la “vache de mer” (vaquita marina), l’un des plus petits cétacés du monde, dont la population se limite à une ou deux dizaines dans le golfe de Californie, et qui semble-t-il ne subit pas les effets de la consanguinité.

Fait anecdotique mais qui mérite d'être mentionné, une étude génétique récente suggère que l'espèce humaine s’est retrouvée limitée à 1 300 individus reproducteurs il y a 900 000 ans. Ce goulot d'étranglement génétique a duré environ 100 000 ans et aurait pu conduire à l'extinction de l'espèce humaine. Si l’on se fie à cette étude, l’exception humaine qui fait l’objet de notre analyse aujourd’hui aurait pu ne jamais voir le jour. Mais l’Homme a vécu et il a dompté les machines naturelles.